その他

その他

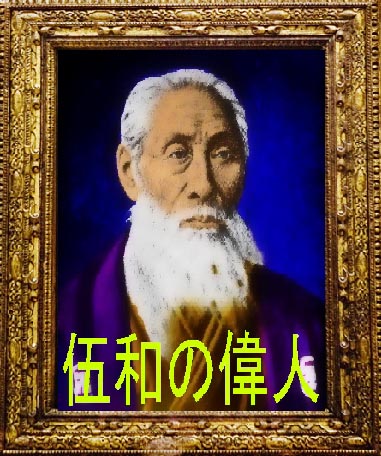

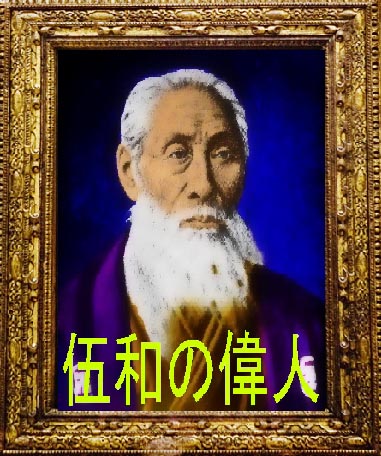

★伍和の偉人伝 ・恩田井水115周年

★伍和の偉人伝 ・恩田井水115周年

*

*

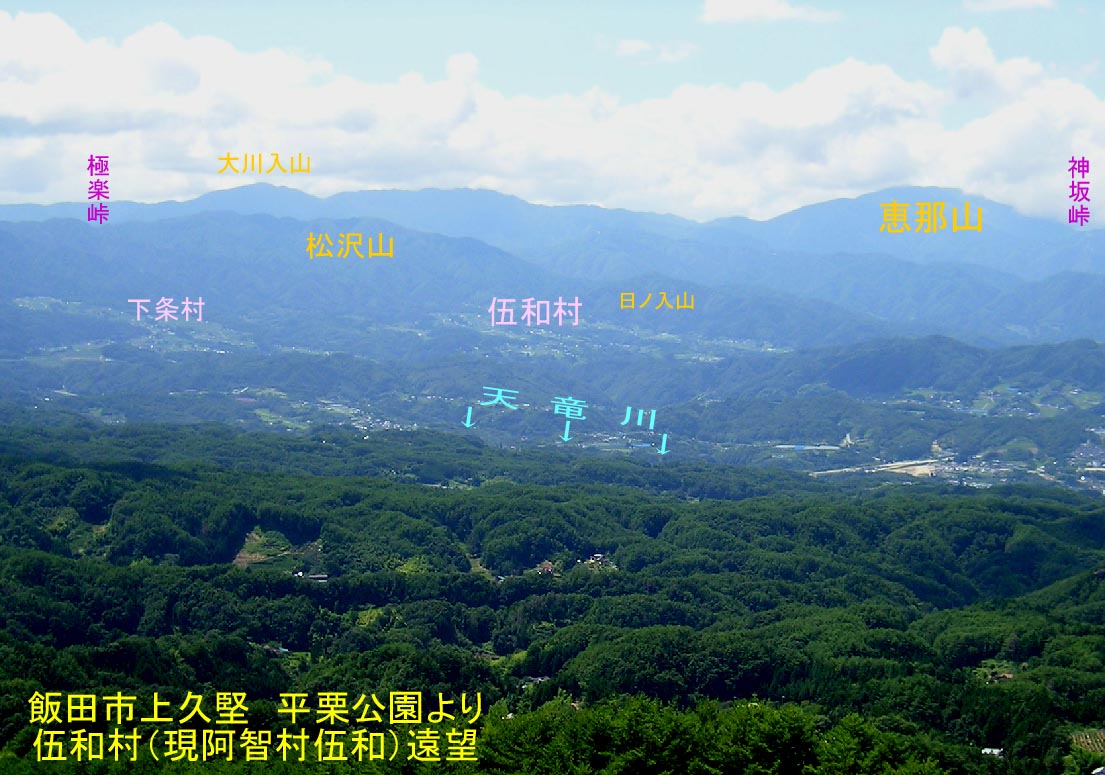

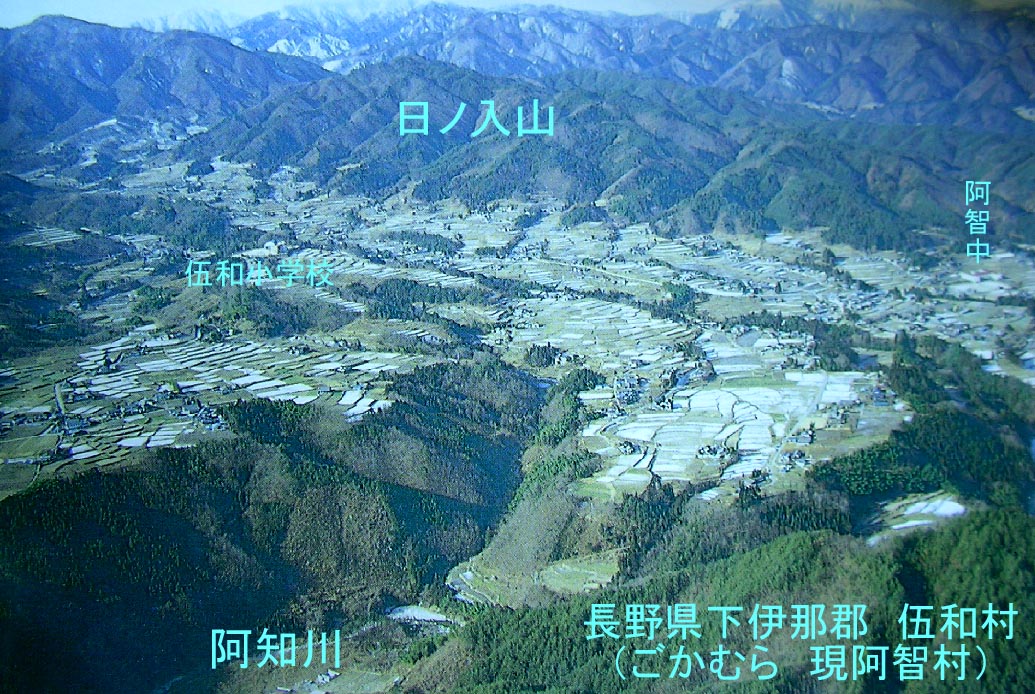

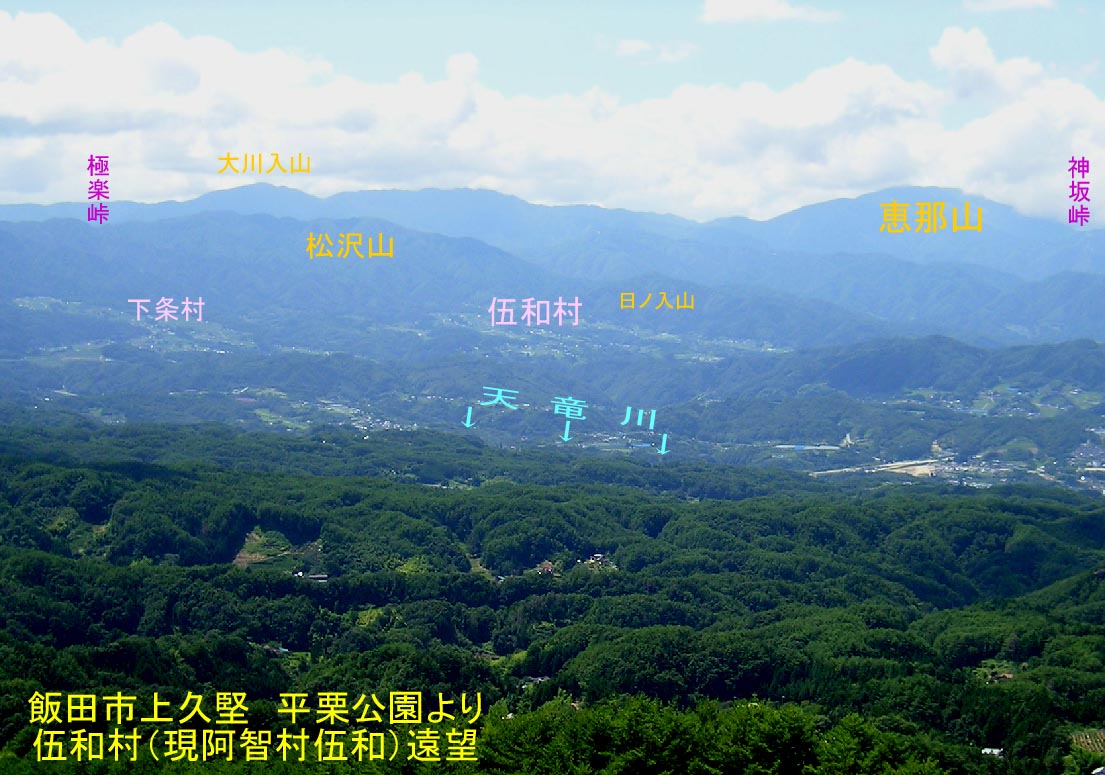

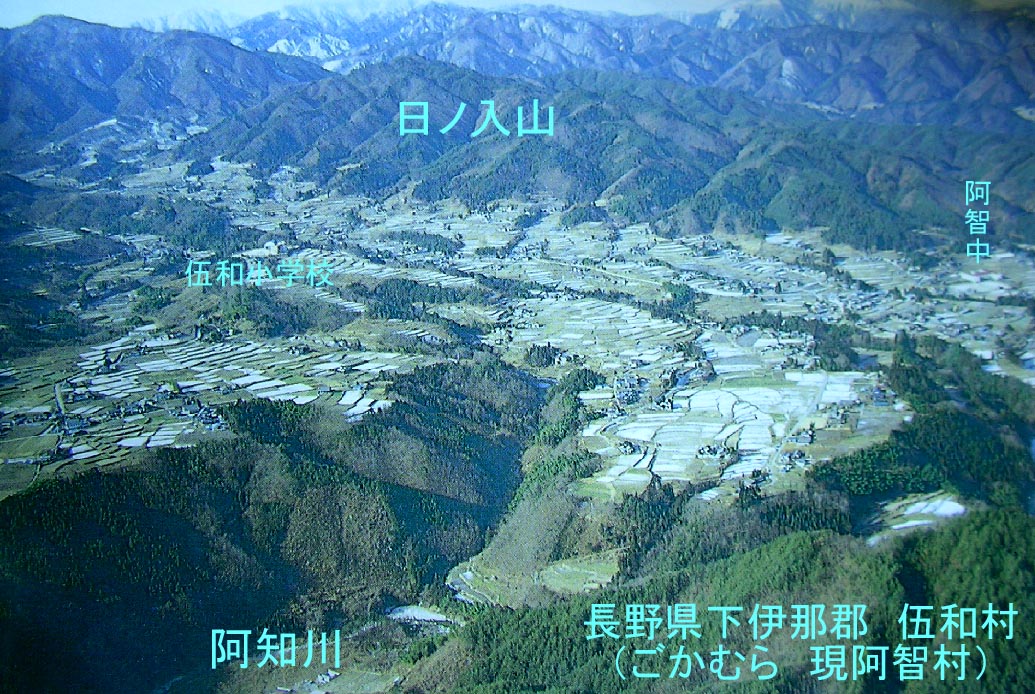

長野県下伊那郡 伍 和 村 ごかむら (現 阿智村伍和)

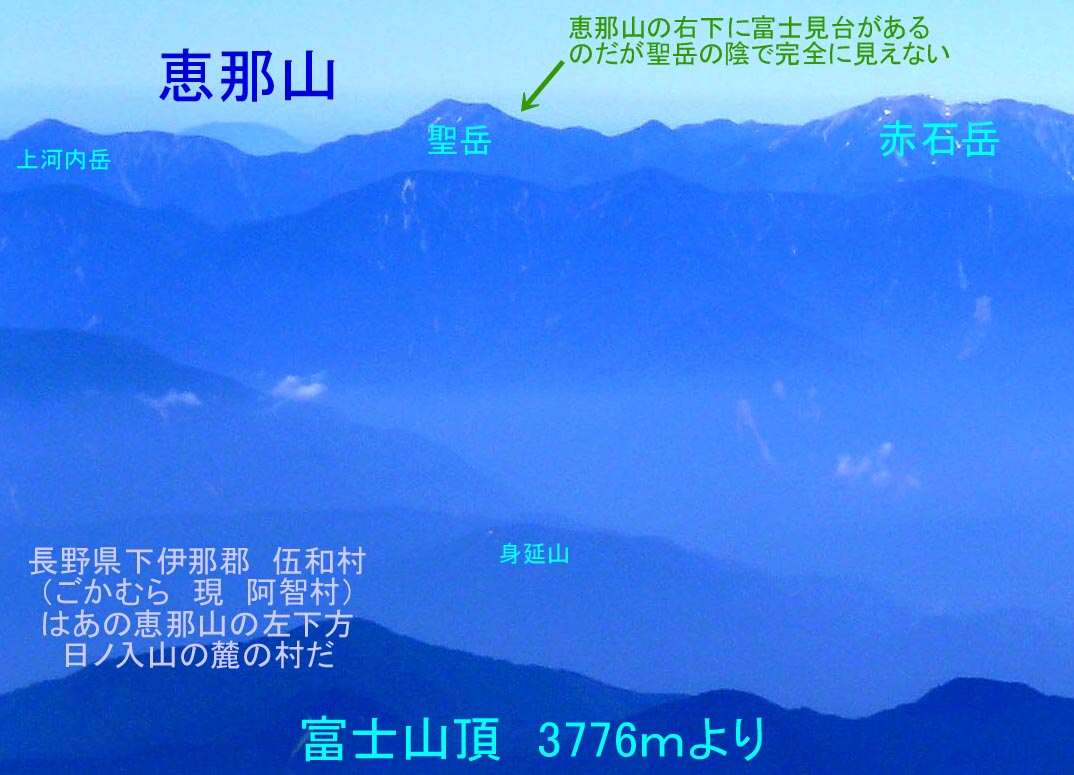

そこは 南信州の奥深く 恵那山にもほど近い “ 山紫水明 ” の地 !!!

その背後には その名も確けき あしひきの  日ノ入山 が控え

日ノ入山 が控え

東南方面には遠くはるかに雄大な南アルプス連峰が望まれる !!!

↑

↑

こ

の地を

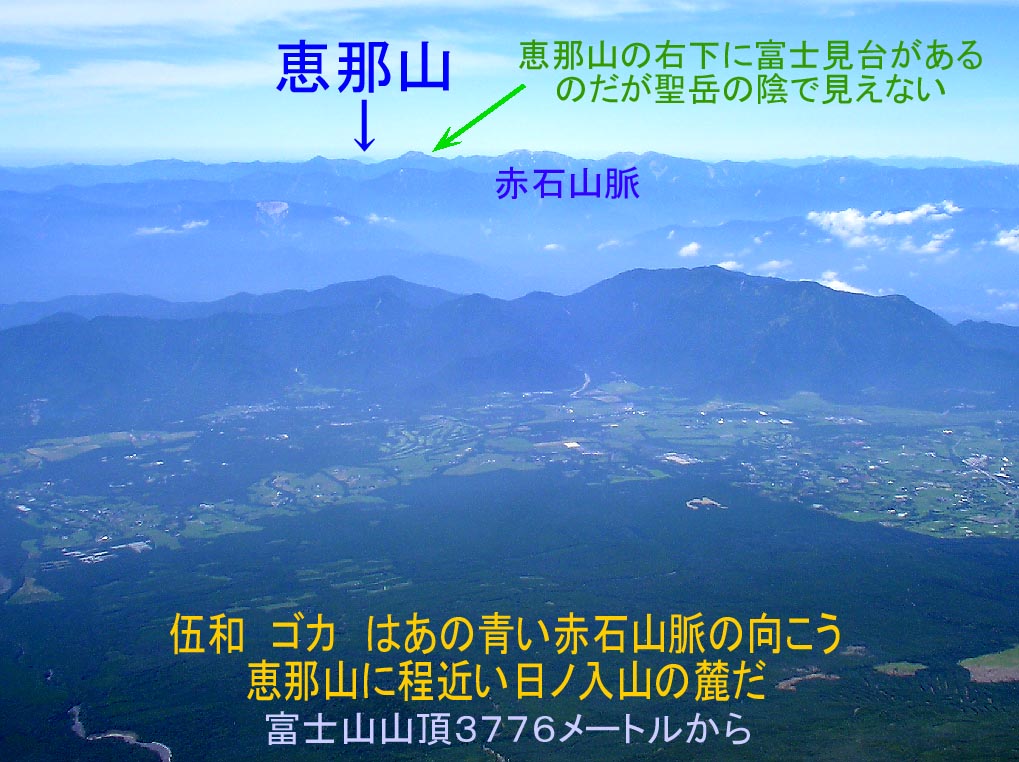

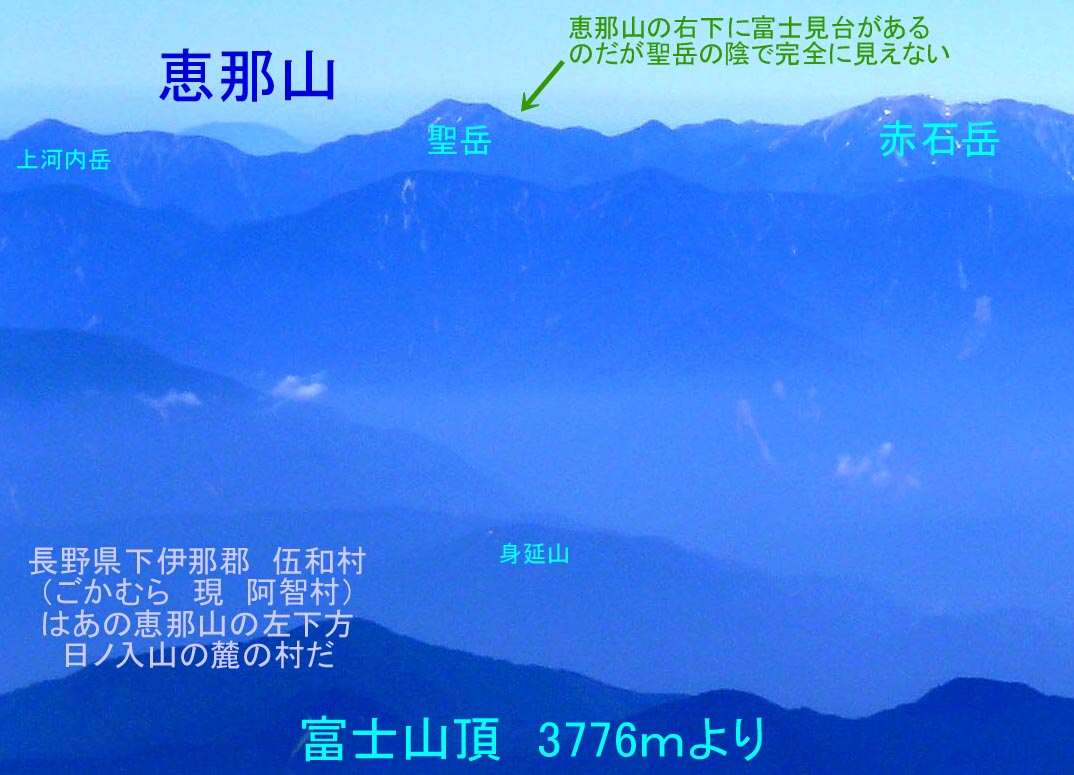

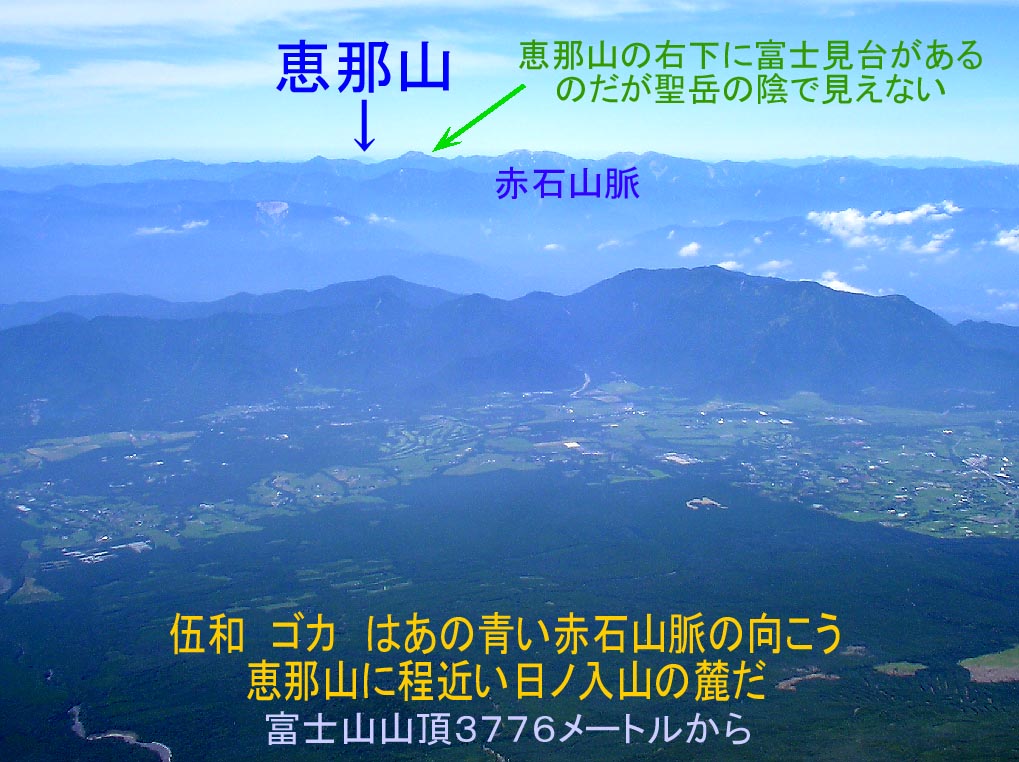

日本一の山

富士山から眺むれば

そう、

あの青い山脈 赤石山脈の向こう 恵那山の左手前辺り

ここが これからお話する 物語の舞台 南信州の伍和村なのです

こんな山中でも、あちこちから土器や石器が出土しており、古墳なども有ったりで

大昔から人が住んでいたんだのう しかし江戸時代までは、水田も極わずかの

寒村だったようじゃ

ところがこんな不毛の地を、実り多い豊かな大地に大変革した人物が現れたのじゃ!

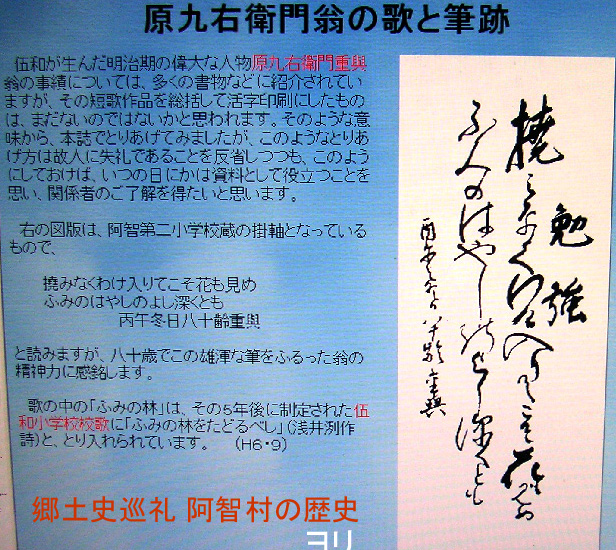

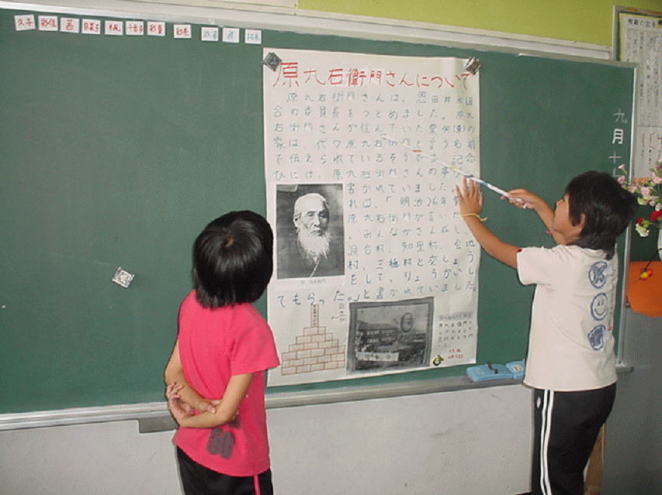

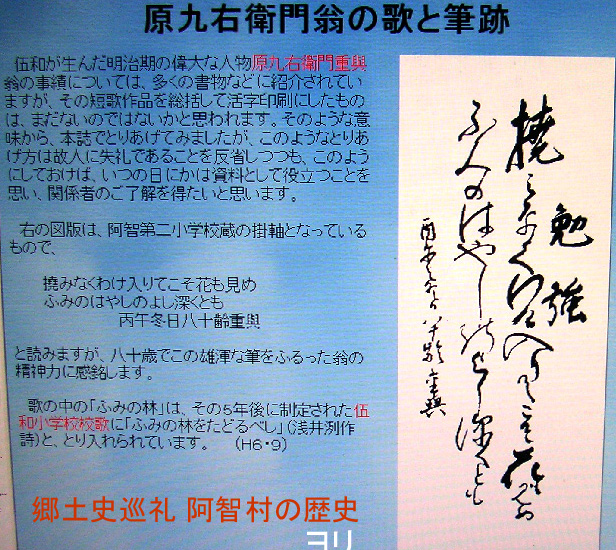

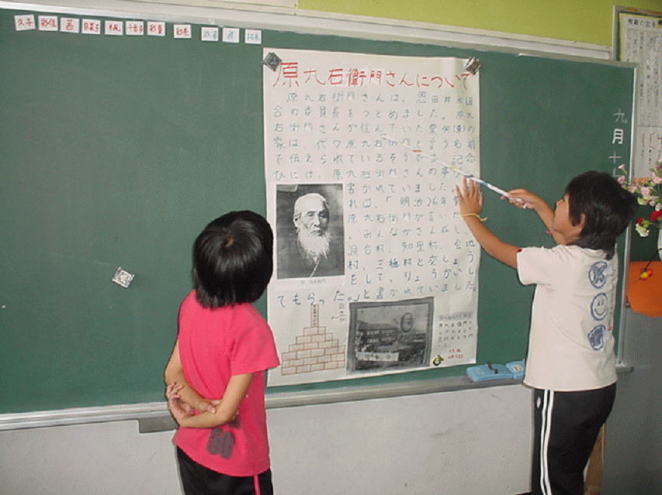

その人こそ 本日の主役

原 九右衛門 重與 翁 なのでござる

ただ、これには前史がござるようじゃな

太田 宗碩 (おおた そうせき=二代目)

1899年、不毛の段丘を水田に変革した恩田井水―この発案者は 実は伍和上郷の漢方医で寺小屋師匠をしていた

太田豊太郎宗碩なる人物だった!

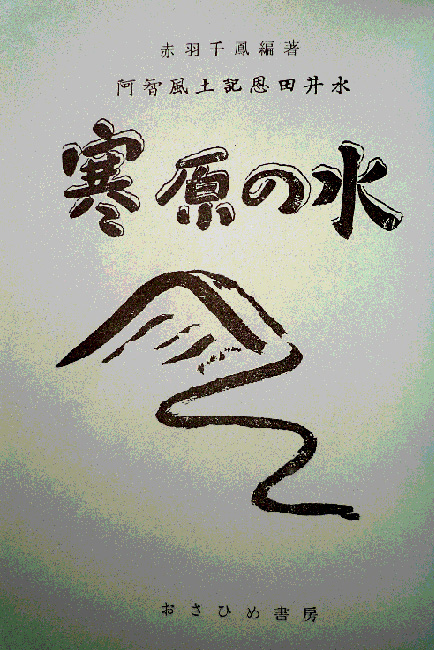

昭和34年2月10日発行の旧伍和小学校長赤羽千鳳先生著「寒原の水」によれば、この地方きっての名医だった宗碩は、浪合や平谷方面に出かけることも多く、恩田川、新沓川の水に着眼していた。測定器もない中めんぱ(弁当箱)に水を盛って、要所々々に張った糸に当てて高低を確かめる方法で可能なことを確信したようだ。

長野県歴史人物大辞典によれば、《下伊那郡阿智村伍和の向関に、漢方医の太田家があった。越之進は宗碩と号し、嘉永年間から寺小屋も開いた。その子豊太郎も宗碩を名乗り、漢方医のかたわら寺小屋の師匠をした。伍和地区の農耕に大きな恩恵をもたらした恩田井水の開削に着想したのは、二代目宗碩といわれる。》

恩田井水開通までの詳しい研究は上記「寒原の水」を参照されたい。概要は

←こちら

←こちら

恩田井水の開削発展維持管理などに特に功績のあった人々

恩田井水の開削発展維持管理などに特に功績のあった人々

「寒原の水」第六部に 恩田井水を育て守ってきた人々が記述されていますので名前のみ列挙しておきましょう

原九右衛門を始め十八名の委員は育ての親である。

恩田井水組合開発時幹部 役員名は次の通り

疎水委員長 原九右衛門、同幹事長 平野桑四郎、同幹事 原信太郎、同 原市右衛門、同 吉村宗重郎、同 原豊松、同 高坂伊之市、同 原代吉、同 橋本喜三郎、 同 玉置菊弥、 同 井原隆太郎、同 井原代太郎、 同 大島八五郎、同 上原茂十郎、同 原三重郎、同 田中弥八、同 原範次郎、同 高坂仲太郎

歴代の主な組合委員長―原九右衛門、高坂勝男、原正一、上原文吾、熊谷天明、橋本隆、熊谷省吾、熊谷重慶の諸氏。

現在この全水路の点検に熊谷重慶氏の手がいの宮下邦次氏が井守の役を勤めて毎日のように井水路を登っていく姿がみられる。

この外特に、阿智風土記恩田井水「寒原の水」著者 赤羽千鳳先生の功績も忘れてはならない。

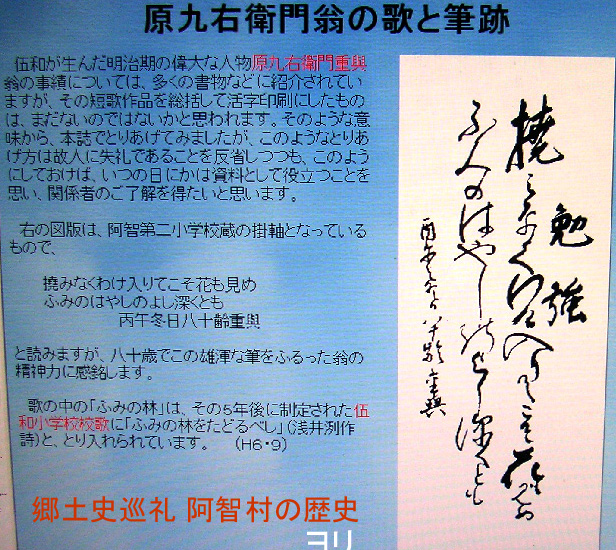

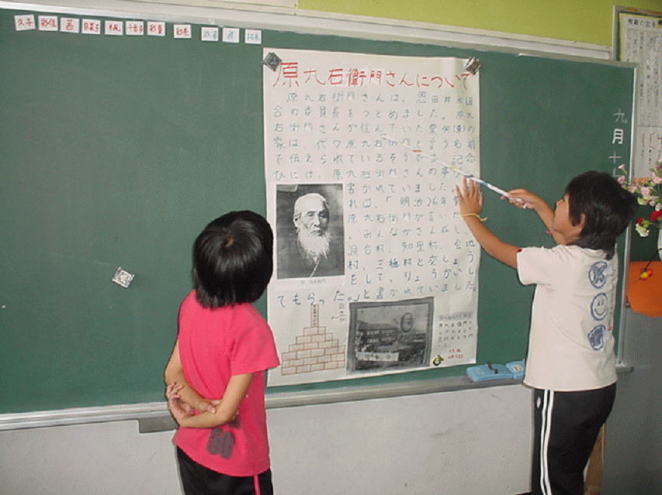

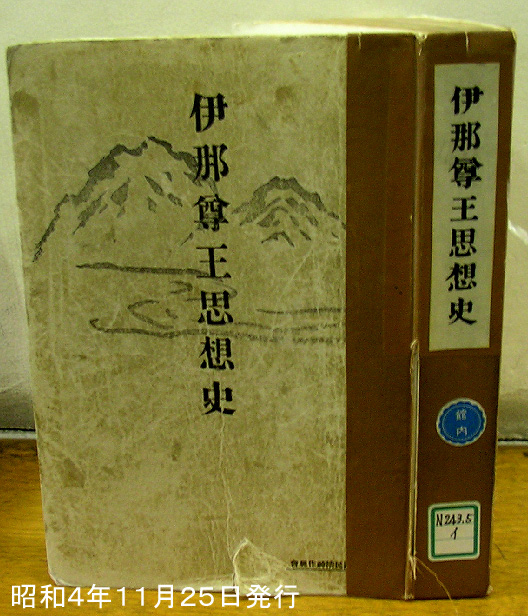

以下には九右衛門翁の諸資料を少し集めてみました。これらを参考に原九右衛門さんの足跡などを辿り、その偉大な業績を顧みてみようと思う。

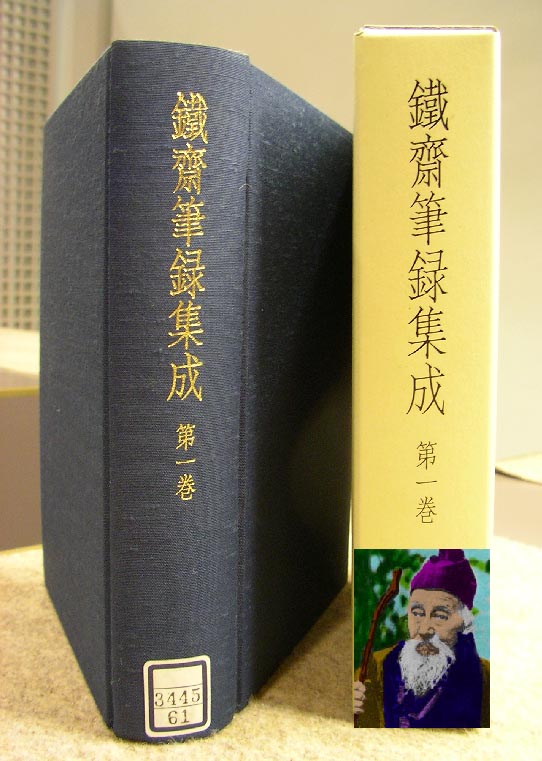

次の画像をクリックして、その中を見て行ってみましょう

阿智村史・その他

阿智村史・その他

2013.12.05 hara takasi

その他

その他

★伍和の偉人伝 ・恩田井水115周年

★伍和の偉人伝 ・恩田井水115周年

*

*

日ノ入山 が控え

日ノ入山 が控え

↑

↑

恩田井水の開削発展維持管理などに特に功績のあった人々

恩田井水の開削発展維持管理などに特に功績のあった人々